鴨は、陸地の川、池、田圃などに最も普通に見られる水鳥で、種類にもよりますが、1年中見られます。ただ良く見られる季節は冬であり、夏になると少なくなります。冬は、川で水に浮かんだり、土手に上がったりしています。広い池では、何万羽もの鴨が水に浮かんでいます。種類は様々ですが、種類によっては好みの場所があるようで、オナガガモなどのように毎年同じ池でしか見られないものもあります。

夏になると川ではほとんど鴨の姿が見られなくなります。ただ、夏には、田圃の畦で数が少ないながら見られます。夏に見られる見られる鴨はほとんどの場合、カルガモです。夏場のカルガモは、非常に大きく見えます。

春にはカルガモの親子が田圃の中で見れれることがあります。

冬はいろいろな種類の鴨の姿が見られます。万葉集における鴨の定義ははっきりしませんが、私がが住んでいる場所の近くで見られるカモ科の野鳥には、次のような鳥が見られます。

カルガモ

マガモ

オナガガモ

ハシビロガモ

コガモ

キンクロハジロ

鴨の集団

これ以外に鴨科ではありませんが、鴨たちと一緒に水に浮いているクイナ科のオオバンやバン等もいますが、これは万葉集ではどのように分類されていたのかは分かりません。黒い鴨などと呼ばれて住んでいたのかもしれません。現在の野鳥図鑑ではオオハクチョウやコハクチョウもカモ目カモ科に分類されているのでカモ科の鳥が万葉集のカモに相当しているとは思えません。水に浮く30-40センチメートル程度の鳥が万葉集のカモと考えた方が正確かもしれません。

次に、万葉集に現れる「鴨」の歌のすべてについて、解説を加えた。全体から見ると鴨のことを歌っている部分は非常に小さいことに注意してください。

第1巻50

1 やすみしし 我が大君 やすみしし わがおおきみ

2 高照らす 日の皇子 たかてらす ひのみこ

3 荒栲の 藤原が上に あらたへの ふぢはらがうへに

4 食す国を 見したまはむと をすくにを めしたまはむと

5 みあらかは 高知らさむと みあらかは たかしらさむと

6 神ながら 思ほすなへに かむながら おもほすなへに

7 天地も 寄りてあれこそ あめつちも よりてあれこそ

8 石走る 近江の国の いはばしる あふみのくにの

9 衣手の 田上山の ころもでの たなかみやまの

10 真木さく 桧のつまでを まきさく ひのつまでを

11 もののふの 八十宇治川に もののふの やそうぢがはに

12 玉藻なす 浮かべ流せれ たまもなす うかべながせれ

13 其を取ると 騒く御民も そをとると さわくみたみも

14 家忘れ 身もたな知らず いへわすれ みもたなしらず

15 鴨じもの 水に浮き居て かもじもの みづにうきゐて

16 我が作る 日の御門に わがつくる ひのみかどに

17 知らぬ国 寄し巨勢道より しらぬくに よしこせぢより

18 我が国は 常世にならむ わがくには とこよにならむ

19 図負へる くすしき亀も あやおへる くすしきかめも

20 新代と 泉の川に あらたよと いづみのかはに

21 持ち越せる 真木のつまでを もちこせる まきのつまでを

22 百足らず 筏に作り ももたらず いかだにつくり

23 泝すらむ いそはく見れば 神ながらにあらし のぼすらむ いそはくみれば かむながらにあらし

意味:

1 国の隅々までお治めになっている 我々の天皇と

2 天高く照る 日の皇子が

3 荒れ布のような 藤原の地に

4 天皇の治める国を 統治するために

5 貴人の御所を 立派に造り営みなさろうと

6 神そのものとして 思うとともに

7 天の神も地の神も 寄って協力する

8 水が石に当たってしぶきを上げる 近江の国の

9 衣手の 田上山(大津市の南、古代の材木の切出地)で

10 木を裂いて作った 粗削りのヒノキの角材を

11 武人たちが守る 八十宇治川に

12 美しい海藻のように 浮かべて流す

13 それを取ろうと 労働奉仕の天皇の民たちは

14 家を忘れ 自分のこともかえりみず

15 鴨のように 水に浮かんで

16 自分たちが作る 天皇がいる宮殿に

17 知らぬ国の人が 巨勢道を通って来る

18 我が国は 永遠の国である

19 瑞兆(めでたい兆候)を甲に描いた 神秘的な亀も

20 新しい時代を祝して現れるだろう 泉の川(木津川の古称)に

21 持ち越んだ 良質の建材となる角材を

22 百に足りない数の 材木を筏(いかだ)にして

23 木津川を遡らせる 民たちが仕事に励んでいることを見れば 天皇が神そのものであるからに違いない

作者:

この歌のタイトルは「藤原の宮の役民(えきみん)の作る歌」となっている。役民とは律令制下で、労役をする民である。この歌は693年、持統天皇の8月ごろの歌と万葉集に記載されている。藤原京の着工は690年、藤原京への遷都は、一説によりと694年12月という。この歌は興味深いので歌に刻まれている時代背景を整理しておこうと思います。

9行目の田上山というのは、大津市の南にある山で、古代には大木が生えていた場所で宮殿や寺を作るために大量に樹木を伐採して琵琶湖を通じて奈良方面に木材を送っていたところである。ここで「衣手の」枕ことばは適切な訳がなくそのままにした。大量に樹木を伐採したために田上山や周辺は禿山となり、山から大量の土砂が琵琶湖に向かって流れ出した。この土砂は下流の滋賀県草津市の草津川の川底を押上げて、草津川は天井川となり、現在でも川底が平地よりも高い位置にある。天井川が形成されたのは、この伐採の1000年以上後の江戸後期からで、土砂の流失と土木工事による土手の積み上げの結果である。下の写真は、滋賀県草津市の追分(旧東海道と旧中山道が分岐する所、ここで右へ曲がるのが東海道、トンネルの中に進むのが旧中山道)であるが、このトンネルは川底の下に掘られたトンネルであり、トンネルの上が川の水路になっている。東海道線も草津市では川を超えるのに鉄橋でなくトンネルを掘っている。この場所は、歌川広重の木曽街道六拾九次之内の草津追分でも有名な場所である。琵琶湖に流れた大量の土砂でも琵琶湖が埋まってしまうことはないらしい。なぜなら、琵琶湖の底は、いつも沈んでいるということである。護岸工事の進んだ現在の大きな川は、今後は、天井川化する危険性がある。天井川化した草津川は、氾濫した場合の危険性が高いため現在は廃川として、上流から別の川を掘って、新しい川を通じて琵琶湖に水を流している。

歌の中で田上山で切られて琵琶湖に流された材木は、瀬田川を通じて下流に進む。やがて川の名前は宇治川に変わる。このまま進むと淀川に合流して大阪湾に流れてしまい奈良方面には送れない。そこで、宇治川から木津川に流すというより、木津川の流れに逆らって木津川の上流に運ぶ。木津川からは流れに逆らって進むために能率が悪いので、これを調整するために宇治川と木津川の間に巨椋池というバッファがあった。木津川を遡った木材は、現在の木津川市の当たりで陸揚げする。川が奈良方面にはないのである。ここから奈良までなら10km、藤原京までなら25km程は陸送することになる。この作業は役民が当たったというが大変な作業であったには違いない。

11行目の「もののふの 八十宇治川に」を枕ことばも含めて正確に訳そうとすると、困難が伴う。「もののふの」も「八十」も枕ことばなので省略して「宇治川」だけにしても意味は通じるのだが、それでは深みが欠ける。古く水運を守っていたのは物部氏であり、水運の守りには武力が必要であった。現在「もののふ」の意味は武人であるが「もののふ」の語源は物部であるという説もある。物部氏は当時重要であった大阪湾と桜井市近辺を結ぶ大和川の水運を守っていた。こんなことより「もののふ」が重要な河川の枕ことばになると考える。「八十」は「たくさんの」という意味ですが、宇治川の流れが複雑で複数の川に分かれていたとする説がある。現に宇治川は、流れがが複雑である。流れの道筋から水の出口を求めてあちらこちらに進んだ様子がうかがえる。

16行目から17行目の「我が作る 日の御門に 知らぬ国 寄し巨勢道より」の部分も分かりにくい。この意味は「我々の作る 天皇の宮殿に 外国の人が 巨勢道から来る」と訳せる。外国の人が 巨勢道から来るとはどんなわけか。これを理解する助けは、日本書紀の神宮皇后の5年の部分に葛城襲津彦は日本に来ていた新羅の人質をだまされて逃がしてしまった。そこで新羅に行って戦い城を攻め落として帰った。このときの捕虜は連れて帰り、桑原・佐糜(さび)・高宮・忍海(おしみ)の4つの村に住まわせてこれが漢人の祖先となったとある。この4つの村は、御所市や葛城市に場所の存在が推定されている。これらの場所は巨勢道の近くである。巨勢道とは藤原京の南西部で山の近くで海から来る外国人の通る道とは思えないが、そこに外国人の集団(技術を持っている)が住んでいたとなればこのことは理解できる。

19行目の「図負へる くすしき亀も」は甲羅にめでたい模様のある神秘的な亀が現れることを期待していることを表現している。この時代珍しいものが皇室に献上され新しい元号を採用することが頻繁に行われた。改元された献上品には鳥、亀、金、銅などが多かったが亀が特に多かった。亀の献上によって改元された年号は次の通りです。

霊亀 715年 瑞亀を献上

神亀 724年 白亀を献上

天平 729年 甲羅に「天王貴平知百年」と文のある亀を献上

宝亀 770年 白亀を献上

第1巻64

葦辺行く 鴨の羽交ひに 霜降りて 寒き夕は 大和し思ほゆ

意味:

葦の茂っている水辺を行く 鴨の背中に 霜が降っいる このように寒い夕べは 大和が思われる

作者:

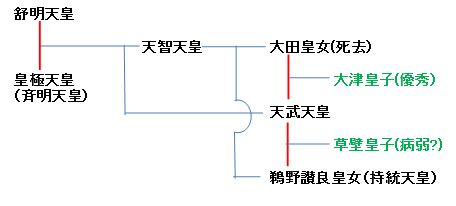

志貴皇子(しきのみこ)天智天皇の子であっが、壬申の乱で天智天皇系から天武天皇系に移ったために天皇とは無縁で和歌等の道に進んた。しかし、薨去から50年以上後に志貴皇子の第6子が光仁天皇に即位した。この結果、志貴皇子の系統が現在の天皇まで続くことになった。「羽交ひ」とは「羽交い絞め」の羽交いであり、両羽の付け根の間のことです。

カルガモ

第3巻257

1 天降りつく 天の香具山 あもりつく あめのかぐやま

2 霞立つ 春に至れば かすみたつ はるにいたれば

3 松風に 池波立ちて まつかぜに いけなみたちて

4 桜花 木の暗茂に さくらばな このくれしげに

5 沖辺には 鴨妻呼ばひ おきへには かもつまよばひ

6 辺つ辺に あぢ群騒き へつへに あぢむらさわき

7 ももしきの 大宮人の ももしきの おほみやひとの

8 退り出て 遊ぶ船には まかりでて あそぶふねには

9 楫棹も なくて寂しも 漕ぐ人なしに かぢさをも なくてさぶしも こぐひとなしに

意味:

1 天上から降ってきたという 天の香久山(奈良県橿原市の大和三山の一つ)

2 霞が立ち込める 春になれば

3 松風に 池の波が立って

4 桜の花は 木の下が暗い所にも咲き

5 沖のほうでは 鴨が妻を呼んで鳴く

6 岸に近い方では アジガモ(トモエガモ)の群れが騒ぎ

7 大建築の 大宮に使える人びとが

8 大宮を下がって 遊ぶ船には

9 楫(かじ)も棹(さお)も なくて寂しい 漕ぐ人もないので

作者:

鴨 君足人(かものきみたりびと)の作で香久山の歌というタイトルがついている。この歌は、持統11(697)年、高市皇子の香久山の宮周辺の荒廃を嘆く歌と思われる。香久山の西の池の横に高市皇子の宮殿があった。高市皇子はこの歌の前年696年に薨去している。高市皇子は壬申の乱で美濃国不破(関ケ原近く)の戦いで全権を委ねられ活躍した。トモエガモ参考ページ

https://www.google.co.jp/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=860&q=トモエガモ

トモエガモは絶滅危惧種に指定されている。

第3巻258

人漕がず あらくもしるし 潜きする 鴛鴦とたかべと 船の上に棲む

ひとこがず あらくもしるし かづきする をしとたかべと ふねのうへにすむ

意味:

人が船を漕がないのは 明らかである 水に潜る おしどりや小鴨が 船の上に住んでいる

作者:

鴨 君足人(かものきみたりびと)の歌で、257の歌の反歌である。高市皇子の死で人が漕がなくなった状況が良く分かる。この歌に出てくる「たかべ」はコガモの古名である。257の長歌に対する反歌として次の259番の歌もある。池の船だけでなく、香久山までも荒れてしまったことが分かる。

第3巻259

いつの間も 神さびけるか 香具山の 桙杉の本に 苔生すまでに

いつのまも かむさびけるか かぐやまの ほこすぎのもとに こけむすまでに

意味:

いつの間にか 古びて神々しくなった 香久山の 鉾杉の根元に 苔がむすまでに

第3巻260

1 天降りつく 神の香具山 あもりつく かみのかぐやま

2 うち靡く 春さり来れば うちなびく はるさりくれば

3 桜花 木の暗茂に さくらばな このくれしげに

4 松風に 池波立ち まつかぜに いけなみたち

5 辺つ辺には あぢ群騒き へつへには あぢむらさわき

6 沖辺には 鴨妻呼ばひ おきへには かもつまよばひ

7 ももしきの 大宮人の ももしきの おおみやびとの

8 退り出て 漕ぎける船は まかりでて こぎけるふねは

9 棹楫も なくて寂しも 漕がむと思へど さをかぢも なくてさぶしも こがむとおもえど

意味:

1 天上から降ってきたという 神の香久山(奈良県橿原市の大和三山の一つ)

2 茂った草木がなびく 春になると

3 桜の花は 木の下が暗い所にも咲き

4 松風に 池の波が立って

5 岸に近い方では アジガモ(トモエガモ)の群れが騒ぎ

6 沖のほうでは 鴨が妻を呼んで鳴く

7 大建築の 大宮に使える人びとが

8 大宮を下がって 遊ぶ船には

9 楫(かじ)も棹(さお)も なくて寂しい 漕ごうと思っても

作者:

この歌の作者は257と同じと思われる。内容は257とほとんど同じであるが、合理的な形に変更されています。257を作ったあとで修正したものと思われます。万葉集の中には、このように改善したと思われる歌が時々あります。

第3巻375

吉野なる 菜摘の川の 川淀に 鴨ぞ鳴くなる 山蔭にして

よしのなる なつみのかはの かはよどに かもぞなくなる やまかげにして

意味:

吉野にある 菜摘(吉野宮滝の東方に菜摘という地名がある)の吉野川の 流れのよどんだ所に 鴨が鳴く 山の 影の場所の

作者:

湯原 王(ゆはらのおおきみ、志貴皇子の子)が吉野で作成した歌というタイトルがついている。

第3巻390

軽の池の 浦廻行き 廻る鴨すらに 玉藻の上に ひとり寝なくに

かるのいけの うらみゆきみる かもすらに たまものうへに ひとりねなくに

意味:

軽の池の 水ぎわを泳ぎ まわる鴨ですら 玉藻の上で 一人で寝ることはないのにね

作者:

紀皇女(きのひめみこ、天武天皇の皇女)の歌。「比喩歌」というタイトルが付けられている。軽の池は、奈良県橿原市にあった池。鴨でさえも一人で寝ることはないのにと自分の寂しさを比喩的に表現している。玉藻は美しい藻の意味で、自分の寝ている美しい寝具も表現している。

第3巻416

百伝ふ 磐余の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ

ももづたふ いはれのいけに なくかもを けふのみみてや くもがくりなむ

意味:

古くから伝わる 磐余の池に 鳴く鴨を 今日が見おさめで 私はこの後きっと死ぬのだろう

作者:

大津皇子(おおつのみこ、天武天皇の第3子、母は鵜野讃良皇女(後の持統天皇)の姉の大田皇女)が謀反の罪で捉えられた後で作った歌。天武天皇が崩御すると、親友の川島皇子の密告により大津皇子は謀反の疑いで捉えられ、翌日、磐余にある自邸で自害した。大津皇子の謀反については余りにも草壁皇子側に都合の良いタイミングでの発覚であり疑問も多い。ただこの結果草壁皇子が天皇になったかと言うとそうもいかず母親の鵜野讃良皇女が持統天皇になった。草壁皇子は2年後に亡くなっている。死因は不明で議論がある。これと類似の謀反の計画の発覚では少し前の時代に有馬皇子の謀反があり、大津皇子の場合と同様に権力側に都合が良すぎるように思う。有馬皇子も万葉集に謀反発覚後の歌を残している。

有馬皇子が謀反の罪で中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)のいた白浜温泉に護送される旅の途中で読んだ二つ歌の歌碑が埼玉緑道にある。

上の二つの謀反事件と比較できる事件として、上の二つの事件より後の時代の「長屋王の変」がある。長屋王は妖術など使い聖武天皇の生まれたばかりの子供を殺し国家を悪い方へ導いているなどとして藤原氏に邸宅を取り込まれている中で自殺した。この事件も藤原氏の陰謀と言われる。万葉集には、長屋王の歌が5つ残っている。

第3巻466

1 我がやどに 花ぞ咲きたる わがやどに はなぞさきたる

2 そを見れど 心もゆかず そをみれど こころもゆかず

3 はしきやし 妹がありせば はしきやし いもがありせば

4 水鴨なす ふたり並び居 みかもなす ふたりならびゐ

5 手折りても 見せましものを たをりても みせましものを

6 うつせみの 借れる身なれば うつせみの かれるみなれば

7 露霜の 消ぬるがごとく つゆしもの けぬるがごとく

8 あしひきの 山道をさして あしひきの やまぢをさして

9 入日なす 隠りにしかば いりひなす かくりにしかば

10 そこ思ふに 胸こそ痛き そこもふに むねこそいたき

11 言ひもえず 名づけも知らず いひもえず なづけもしらず

12 跡もなき 世間にあれば 為むすべもなし あともなき よのなかにあれば せむすべもなし

意味:

1 私の家に なでしこの(第3巻464のなでしこを受けている、未記載)花が咲いた

2 それを見ても 心が晴れない

3 愛しい 妻が生きていたら

4 水に浮かぶ鴨のように 二人で並んで

5 その花を手で折って 妻に見せるのだが

6 この世に生きる 仮の身ならば(肉体は仮の存在とする仏教思想の表現)

7 露や霜の 消えるように

8 足を引いてあえぎつつ登る 山道を目指して

9 入日のように 隠れて(死んで)しまった

10 そのことを思うと 胸が痛い

11 言葉も出ない 言う言葉も知らない

12 亡くなった後は跡形もなくなる 無常の世の中なので 何とすることもできない

作者:

大伴宿禰家持(おおとものすくねやかもち、奈良時代の貴族で大納言 大伴旅人の子、万葉集の1割以上が家持の歌である。特に第17巻から第20巻は家持の歌日記を資料としているという。)が天平11(739)年の6月に亡妾を悲しみて悲傷しみて作る歌という部分に462から477まで16首の歌が記録されている。この歌は家持の最初の長歌である。

第4巻485

1 神代より 生れ継ぎ来れば かむよより あれつぎくれば

2 人さはに 国には満ちて ひとさはに くににはみちて

3 あぢ群の 通ひは行けど あぢむらの かよひはゆけど

4 吾が恋ふる 君にしあらねば あがこふる きみにしあらねば

5 昼は 日の暮るるまで ひるは ひのくるるまで

6 夜は 夜の明くる極み よるは よのあくるきはみ

7 思ひつつ 寐も寝かてにと おもひつつ いもねかてにと

8 明かしつらくも 長きこの夜を あかしつらくも ながきこのよを

意味:

1 神代の昔から 人は生まれ継いで来ているので

2 人がたくさん 国に満ちて

3 トモエガモの群れのように 人は通い行くが

4 私が恋する 君はいないのだから

5 昼は 日の暮れるまで

6 夜は 夜が明けるまで

7 物思いして 寐ても寝ることができず

8 明かしてしまった 長いこの夜を

作者:

岡本天皇(をかもとのすめらみこと)、この歌は岡本天皇の御製というタイトルが付いている。しかし、あとがきには、高市の岡本の宮、後の岡本の宮の二代二帝おのおのに同じ名前の宮があり別ものである。岡本天皇いうのは、今だ誰のことを言っているのかつまびらでない、という説明がある。具体的には、舒明天皇の岡本宮と斉明天皇の後岡本宮である。よって、このいづれかの天皇と思われるがどちらかは分からない。この歌は形式からすると終わり方が37375777という変則的な形式になっている。

舒明天皇の歌としては、万葉集の2番目の歌である次の歌が非常に有名で、小学校の頃には学んだような気がする。この歌も舒明天皇が高市の岡本の宮に居た頃に作った歌という説明がある。なお、舒明天皇は、天智天皇(中大兄皇子、なかのおおえのおうじ)、天武天皇の父親である。

大和 (やまと) には 群山 (むらやま )あれど

とりよろふ 天 (あめ) の香具山

登り立ち 国見をすれば

国原 (くにはら) は 煙 (けぶり) 立ち立つ

海原 (うなはら) は 鴎 (かまめ) 立ち立つ

美 (うま) し国ぞ 蜻蛉島 (あきつしま) 大和 (やまと) の国は

第4巻486

山の端に あぢ群騒き 行くなれど 吾れは寂しゑ 君にしあらねば

やまのはに あぢむらさわき ゆくなれど われはさぶしゑ きみにしあらねば

意味:

山の端の方で トモエガモの群れが騒いで 人が行くけれど 私は寂しい 君ではないので

作者:

岡本天皇(をかもとのすめらみこと)、この歌は、この前の歌、485の反歌であるので、作者は485と同じである。内容的には、485の要約したものになっている。

第4巻711

鴨鳥の 遊ぶこの池に 木の葉落ちて 浮きたる心 我が思はなくに

かもどりの あそぶこのいけに このはおちて うきたるこころ わがおもはなくに

意味:

鴨の 遊ぶこの池に 木の葉が落ちて浮かぶ そのように浮いた心で 私は思っているのではありません

作者:

丹波大女娘子(たにはのおほめをとめ)の歌。711、712、713と丹波大女娘子の歌が続く。いずれも会えない相手へ慕う心を歌った相問歌で誰に贈ったものかは不明であるが歌の配置からすると家持の可能性も高いが、この歌に対する応答ははっきりしない。大郎女は貴人の長女のことです。丹波大女娘子の歌碑も埼玉緑道にある。内容は同様に会えない人を歌っている。

埼玉緑道の丹波大郎女の歌

第4巻726

外に居て 恋ひつつあらずは 君が家の 池に住むといふ 鴨にあらましを

よそにゐて こひつつあらずは きみがいへの いけにすむといふ かもにあらましを

意味:

宮の外にいて あなたを恋しているのではなく あなたの家の 池に住むという 鴨になりたいです

作者:

大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)が春日の里(坂上郎女の別宅の地)にて作った歌で、聖武天皇に献った2つの歌の一つ。男から女に贈った歌のような内容であるが、天皇を恋歌仕立てで献っている。

第7巻1227

礒に立ち 沖辺を見れば 藻刈り舟 海人漕ぎ出らし 鴨翔る見ゆ

いそにたち おきへをみれば めかりぶね あまこぎづらし かもかけるみゆ

意味:

磯に立って 沖の方を見ると 藻刈り船を 海人が漕ぎだしたらしい 鴨が急に飛び立つのが見える

作者:

不詳。この歌は「旅(羇旅、きりょ)にして作る」という50首の中の歌です。

第7巻1299

あぢ群の とをよる海に 舟浮けて 白玉採ると 人に知らゆな

あぢむらの とをよるうみに ふねうけて しらたまとると ひとにしらゆな

意味:

トモエガモの群れの 揺れ動く海に 船を浮かべて 真珠を取ろうしているが 人に知られるな

トモエガモの群のように 口うるさい 世間の中で 美女を射止めようとしているが 人に知られるな

作者:

不詳、この歌は、「譬喩(ひゆ)歌」という部門にある歌である。譬喩の意味は、「たとえる、別の物事と借りて言い表すこと」である。よって、意味の部分には、表面的な意味と、本当の意味の二つを記載した。この歌のタイトルは「玉に寄する」となっているが、玉とは、真珠、すなわち美女を表している。「人に知られるな」の意味は美女の親に知られるなの解釈もできる。

第8巻1451

水鳥の 鴨の羽色の 春山の おほつかなくも 思ほゆるかも

みづどりの かものはいろの はるやまの おほつかなくも おもほゆるかも

意味: 水鳥の 鴨の羽色の 春の山のように あなたの気持ちははっきりしないように 思われます

作者: 笠 女郎(かさのいらつめ)が大伴宿祢家持に贈った歌です。笠 女郎が大伴宿祢家持に贈った歌は、2章の鶴の0588にも出てきました。大伴宿祢家持への気持ちはどちらもおぼつかないもので最後はうまく行かなかったようです。

第9巻1744

埼玉の 小埼の沼に 鴨ぞ羽霧る おのが尾に 降り置ける霜を 掃ふとにあらし

さきたまの をさきのぬまに かもぞはねきる おのがをに ふりおけるしもを はらふとにあらし

意味:

さきたまの 小崎の沼に 鴨が羽ばたいて水しぶきを上げる 自分の尾に 降り下りた霜を 掃い飛ばそうとしているようだ

作者:

高橋連虫麻呂(たかはしのむらじむしまろ)、この歌は高橋連虫麻呂歌集から取られた歌です。この歌の前後には、高橋連虫麻呂の歌が続く(1738-1760)。高橋連虫麻呂は、藤原宇合(ふじわらのうまかい、藤原不比等の3男、藤原4兄弟の一人で、4人が相次いで天然痘で亡くなったことは有名)の部下であった可能性がある。地方を歩いたときの歌が多い。また、各地の民話を長歌にしている。長歌で有名なのは、1740の浦島太郎、1809の菟原娘子(うなひをとめ)などがある。

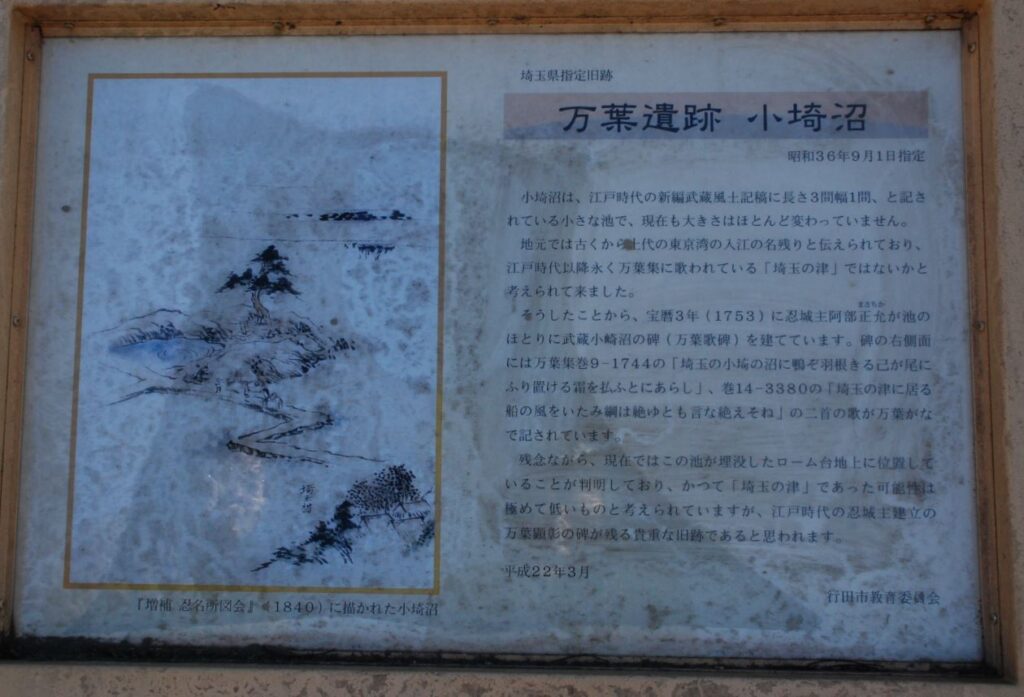

この歌における埼玉の小崎の沼は、埼玉県行田市埼玉付近にあったとされる沼で、埼玉県指定旧跡になったいる。

写真小崎沼遺跡の説明には、この小埼沼が東京湾から繋がっていた埼玉の津であったような可能性が記載されているが、最近では、この考え方は否定されている。沼と津は別もので、津の場合は、船着き場を意味しているので名前から小崎沼と埼玉の津を同じとするには無理があると思う。現在では、港湾機能を持った行田市大字野の築道下遺跡が埼玉の津として有力になっている。

参考ページ

http://irikurafc2.blog.fc2.com/blog-entry-605.html

もう一つの可能性は小針遺跡の中に埼玉の津があったという考えかたである。

http://irikurafc2.blog.fc2.com/blog-entry-601.html

小針遺跡は、埼玉古墳を作成した人たちが住んでいた場所ということで古墳時代の遺跡であり、この時代と万葉の時代とは、150年から200年程の誤差があり、その時代も小針遺跡の村落が津などを構築する状態で栄えていたかどうかは疑問がある。

当時の小針沼の状態は不明であるが、後の時代、小針沼は水源として、上流からの悪水の流入を防ぎ、下流での悪水の混合を防ぐようにして大切にされていた。現在の小針落としが悪水である旧忍川を越える場合も伏せ越えにして悪水との混合を防いでいる。

ちなみに埼玉の津を歌った歌は次の通りです。

14巻3380

埼玉の 津に居る船の 風をいたみ 綱は絶ゆとも 言な絶えそね

さきたまの つにをるふねの かぜをいたみ つなはたゆとも ことなたえそね

意味:

埼玉の 船着き場にいる船の 風が強く 船を繋いでいる綱が切れても あなたからの手紙は絶えないで欲しい

この歌の本当の意味は、どんなことなのでしょうか。防人として戦いのために船に乗って出征した男性を慕う女性の歌のようにも

思えます。

第11巻2720

水鳥の 鴨の棲む池の 下樋なみ いぶせき君を 今日見つるかも

みづとりの かものすむいけの したびなみ いぶせききみを けふみつるかも

意味:

水鳥の 鴨の住む池の 水はけの地下の樋がないように 気持ちが晴れずに待っている君を 今日見てしまった

作者:

この歌の作者は不明です。2445から2730までは沼・池・しがらみに寄せる恋などが歌われています。

第11巻2751

あぢの住む 渚沙の入江の 荒礒松 吾を待つ子らは ただ独りのみ

あぢのすむ すさのいりえの ありそまつ あをまつこらは ただひとりのみ

意味:

トモエガモの住む 須佐の入り江(南知多町豊浜の古称)の 荒磯の松のように 私を待つ人は 一人だけです

作者:

この歌の作者は不明です。この歌の「吾を待つ子らは」の「子ら」は子供たちの意味の場合もあるし、家族的な意味を含めて子や妻を含めていう場合もあるようです。この歌のケースが妻か子かは不明です。

第11巻2804

高山に たかべさ渡り 高々に 我が待つ君を 待ち出でむかも

たかやまに たかべさわたり たかたかに わがまつきみを まちいでむかも

意味:

高い山に コガモが渡り 高いところから爪を立てて 私が待っている君が 出てくるのを待っている

作者:

この歌の作者は不明です。ある本の歌に曰くというタイトルの部分に記載されています。自分をたかべ(沈鳧・鸍・鳬)に比喩して、自分が君を待つ様子を歌っています。たかべは、コガモの古名です。コガモは大きさが34-38cm程度で雌は少し小さいです。カルガモが61cm程度なのに比較すると小さく見えます。

第11巻2806

我妹子に 恋ふれにかあらむ 沖に棲む 鴨の浮寝の 安けくもなし

わぎもこに こふれにかあらむ おきにすむ かものうきねの やすけくもなし

意味:

あの娘を 恋しているからだろうか 沖に住む 鴨が水に浮いて寝ているようで 心安らかでないのは

作者:

この歌の作者は不明です。ある本の歌に曰くというタイトルの部分に記載されています。我妹子は妻にも恋人にも使われます。

第11巻2833

葦鴨の すだく池水 溢るとも まけ溝の辺に 我れ越えめやも

あしがもの すだくいけみづ はふるとも まけみぞのへに われこえめやも

意味:

葦の中にいる鴨が 騒いで水が 溢れても 溢れ水を吐かすための溝の近くに 私は行きません

作者:

この歌の作者は不明です。誓喩(ひゆ、他の例を引いて誓をさとらせる)という部分で、「水に寄せて思いを喩う」説明がついています。テクニックに走っていて純粋でないのかもしれません。

第12巻3090

葦辺行く 鴨の羽音の 音のみに 聞きつつもとな 恋ひわたるかも

あしへゆく かものはおとの おとのみに ききつつもとな こひわたるかも

意味:

葦辺を飛ぶ 鴨の羽音の 音のみ聞くように あなたのうわさをしきりに聞いて 長い間恋い続けるのでしょうか

作者:

この歌の作者は不明です。平安時代は夫婦が同居せず、男が女のもとに通う通い婚が一般的であったので、このような歌が時々あります。一夫多妻制が当たり前だったので、正妻以外ではこのような状態が続くわけです。正妻以外でも出来た子供が大切で、この子供が父親の手蔓で出世したり、明家に嫁ぐことで実家の価値を上げることに貢献することなど励みにしていました。

第12巻3091

鴨すらも おのが妻どち あさりして 後るる間に 恋ふといふものを

かもすらも おのがつまどち あさりして おくるるあひだに こふといふものを

意味:

鴨ですらも 自分の妻と一緒に 餌を漁っていて 遅れてしまった間に 恋しがるというものを

作者:

この歌の作者は不明です。

第14巻3524

まを薦の 節の間近くて 逢はなへば 沖つま鴨の 嘆きぞ我がする

まをごもの ふのまちかくて あはなへば おきつまかもの なげきぞあがする

意味:

麻で作ったこものように ほんの少しの間近くにいても 逢えなければ 沖にいる鴨の 嘆きが私にはわかります

作者:

この歌の作者は不明です。この歌で「まをごもの」の「こも」とは麻を布状に編んだもので、冬が来る前に樹木の地上から1-2メートルの部分に巻き付けて寒さで地上に降りようとする虫の冬の間の住みかとし、春になる前に焼いて虫の害を防ぐためにものです。現在でも公園の松などにわらで作ったこもを巻いています。このこもで上下に分かれることを歌っています。

第14巻3525

水久君野に 鴨の這ほのす 子ろが上に 言緒ろ延へて いまだ寝なふも

みくくのに かものはほのす ころがうへに ことをろはへて いまだねなふも

意味:

水久君野に 鴨が這うように(心を寄せる) あの子に ひそかに言葉を通わせただけで いまだ寝ていない

作者:

この歌の作者は不明です。この歌は東歌で東国のなまりが入っています。

第14巻3527

沖に住も 小鴨のもころ 八尺鳥 息づく妹を 置きて来のかも

おきにすも をかものもころ やさかどり いきづくいもを おきてきのかも

意味:

沖に住む コガモとよく似た 八尺鳥のように息の長い 溜息をつく妻を 置いて来てしまった

作者:

この歌の作者は不明です。八尺鳥がどんな鳥か不明ですが、カイツブリの異名という説がある。確かに「沖に住むコガモとよく似たていて息が長い鳥」というと、これはカイツブリの特徴を良く表している。下の写真のようにカイツブリは池の中心部でよく見かけ、長時間水に潜ります。

第14巻3547

あぢの棲む 須沙の入江の 隠り沼の あな息づかし 見ず久にして

あぢのすむ すさのいりえの こもりぬの あないきづかし みずひさにして

意味:

トモエガモの住む 須佐の入り江の 隠れた沼のように ああ溜息が出そうだ あなたに久しく逢えないので

作者:

この歌の作者は不明です。この歌における須沙は第11巻2751と同じ南知多町豊浜の古称と思われる。隠り沼とあなたがかかっている。

第14巻3570

葦の葉に 夕霧立ちて 鴨が音の 寒き夕し 汝をば偲はむ

あしのはに ゆふぎりたちて かもがねの さむきゆふへし なをばしのはむ

意味:

葦の葉に 夕霧が立って 鴨の声がする 寒い夕方 お前のことが忍ばれる

作者:

この歌の作者は不明です。この歌は、防人の歌というタイトルの部分に記載されている。葦は、難波風物なので、難波で妻を思う心情を歌ったものです。

第15巻3625

1 夕されば 葦辺に騒き ゆふされば あしへにさわき

2 明け来れば 沖になづさふ あけくれば おきになづさふ

3 鴨すらも 妻とたぐひて かもすらも つまとたぐひて

4 我が尾には 霜な降りそと わがをには しもなふりそと

5 白栲の 羽さし交へて しろたへの はねさしかへて

6 うち掃ひ さ寝とふものを うちはらひ さぬとふものを

7 行く水の 帰らぬごとく ゆくみづの かへらぬごとく

8 吹く風の 見えぬがごとく ふくかぜの みえぬがごとく

9 跡もなき 世の人にして あともなき よのひとにして

10 別れにし 妹が着せてし わかれにし いもがきせてし

11 なれ衣 袖片敷きて ひとりかも寝む なれごろも そでかたしきて ひとりかもねむ

意味:

1 夕方になると 葦辺で鳴き騒ぎ

2 夜が明けて来れば 沖で水に浮かび漂っている

3 鴨でさえも 妻と一緒になって

4 私の尾には 霜よ降るなと

5 白い布のような 羽をさしのべて交差させて

6 霜を掃い落とし合い 共寝するというものを

7 流れ行く水の 帰らないように

8 吹く風の 見えないように

9 跡もない 世の人にして

10 死んで行くときに 恋人が着せてくれた

11 着なれた衣を 袖の片方は床に敷いて 一人でこのように寝るのか

作者:

丹比 大夫(たじひのまへつきみ)が亡き妻を悽愴(かな)しぶる歌というタイトルで歌った長歌です。この歌には反歌があり、前の章の鶴の歌の部分で第15巻3626として取り上げたものである。

第15巻3626

鶴が鳴き 葦辺をさして 飛び渡る あなたづたづし ひとりさ寝れば

たづがなき あしへをさして とびわたる あなたづたづし ひとりさぬれば

意味:

鶴が鳴き 葦辺をさして 飛び渡る ああ心細くて不安である 一人で寝ていると

第14巻3649

鴨じもの 浮寝をすれば 蜷の腸 か黒き髪に 露ぞ置きにける

かもじもの うきねをすれば みなのわた かぐろきかみに つゆぞおきにける

意味:

鴨のように 浮き寝をすれば 焼いた巻貝の腸のような 黒い髪に 水滴がついてしまう

作者:

この歌の作者は不明です。この歌は、船の上で寝る自らの姿に、妻の黒髪を重ねたものです。

第16巻3866

沖つ鳥 鴨とふ船の 帰り来ば 也良の崎守 早く告げこそ

おきつとり かもとふふねの かへりこば やらのさきもり はやくつげこそ

意味:

沖にいる鳥 すなわち鴨という名前の船が 帰ってきたら 也良(残の島の北端の岬)の崎守よ 早く伝えてくれ

作者:

山上憶良(やまのうえのおくら) 崎守は防人の語源で、都から遠く離れたところを守っている兵士の意味、ここでは也良岬を守っている兵士の意味になる。これは鴨を直接歌ったものでなく、鴨という名前の船のことを歌っているので、鴨の歌からは外してもよいと思う。

第16巻3867

沖つ鳥 鴨とふ船は 也良の崎 廻みて漕ぎ来と 聞こえ来ぬかも

おきつとり かもとふふねは やらのさき たみてこぎくと きこえこぬかも

意味:

沖にいる鳥 すなわち鴨という名前の船が 也良(残の島の北端の岬)の崎を 廻って漕いで来たと そんな声が聞こえないでしょうか

作者:

山上憶良(やまのうえのおくら)この歌は、3866の歌をマイナーチェンジしたもので内容はほどんど同じ。万葉集には良くあることです。 これは鴨を直接歌ったものでなく、鴨という名前の船のことを歌っているので、鴨の歌からは外してもよいと思う。

第17章3991

1 もののふの 八十伴の男の もののふの やそとものをの

2 思ふどち 心遣らむと おもふどち こころやらむと

3 馬並めて うちくちぶりの うまなめて うちくちぶりの

4 白波の 荒礒に寄する しらなみの ありそによする

5 渋谿の 崎た廻り しぶたにの さきたもとほり

6 松田江の 長浜過ぎて まつだえの ながはますぎて

7 宇奈比川 清き瀬ごとに うなひがは きよきせごとに

8 鵜川立ち か行きかく行き うかはたち かゆきかくゆき

9 見つれども そこも飽かにと みつれども そこもあかにと

10 布勢の海に 舟浮け据ゑて ふせのうみに ふねうけすゑて

11 沖辺漕ぎ 辺に漕ぎ見れば おきへこぎ へにこぎみれば

12 渚には あぢ群騒き なぎさには あぢむらさわき

13 島廻には 木末花咲き しまみには こぬれはなさき

14 ここばくも 見のさやけきか ここばくも みのさやけきか

15 玉櫛笥 二上山に たまくしげ ふたがみやまに

16 延ふ蔦の 行きは別れず はふつたの ゆきはわかれず

17 あり通ひ いや年のはに ありがよひ いやとしのはに

18 思ふどち かくし遊ばむ 今も見るごと おもふどち かくしあそばむ いまもみるごと

意味:

1 武人として 朝廷に仕える多くの男が

2 親しい者同士 気晴らしをしようと

3 馬を並べて 内輪の言葉つきで

4 白波の 荒礒に近づく

5 渋谿(富山県氷見市渋谷)の 岬を廻って

6 松田江(富山県氷見市窪)の 長浜過ぎて

7 宇奈比川(富山県氷見市宇波)の 清き瀬ごとに

8 鵜飼いが立ち あちらこちらをうろうろして

9 見たけれど それも飽きたと

10 布勢の海(氷見市西南部)に 舟を浮べて

11 沖の方に漕ぎ出たり 海辺を漕いただりして見れば

12 渚には トモエガモの群が騒ぎ

13 島の廻には 木々の梢に花が咲き

14 ここでの眺めは こんなにもさわやかであったのか

15 玉櫛笥 二上山に

16 這うツタのように 先は分れることもなく

17 存命のままで行ったり来たりしよう 来る年も来る年も

18 親しい者同士 こうして遊ぼう 今の私たちのように

作者:

大伴宿禰家持(おおとものすくねやかもち)の歌で、「布勢の水海に遊覧する長歌」というタイトルが付けられている。

布勢の海は、3章の第17巻3993でも出てきたが、内陸の水海で大伴宿禰家持の好きな場所である。 15行目の玉櫛笥(たまくしげ)は、櫛を入れる箱のことでふたがついていますが、この「ふた」の音を二上山の「ふた」と音が同じになるので、かけた枕ことばです。訳しようがありませんので、そのままにしています。

第17巻3993

1 藤波は 咲きて散りにき ふぢなみは さきてちりにき

2 卯の花は 今ぞ盛りと うのはなは いまぞさかりと

3 あしひきの 山にも野にも あしひきの やまにものにも

4 霍公鳥 鳴きし響めば ほととぎす なきしとよめば

5 うち靡く 心もしのに うちなびく こころもしのに

6 そこをしも うら恋しみと そこをしも うらごひしみと

7 思ふどち 馬打ち群れて おもふどち うまうちむれて

8 携はり 出で立ち見れば たづさはり いでたちみれば

9 射水川 港の渚鳥 いみづがは みなとのすどり

10 朝なぎに 潟にあさりし あさなぎに かたにあさりし

11 潮満てば 夫呼び交す しほみてば つまよびかはす

12 羨しきに 見つつ過ぎ行き ともしきに みつつすぎゆき

13 渋谿の 荒礒の崎に しぶたにの ありそのさきに

14 沖つ波 寄せ来る玉藻 おきつなみ よせくるたまも

15 片縒りに 蘰に作り かたよりに かづらにつくり

16 妹がため 手に巻き持ちて いもがため てにまきもちて

17 うらぐはし 布勢の水海に うらぐはし ふせのみづうみに

18 海人船に ま楫掻い貫き あまぶねに まかぢかいぬき

19 白栲の 袖振り返 しろたへの そでふりかへし

20 あどもひて 我が漕ぎ行けば あどもひて わがこぎゆけば

21 乎布の崎 花散りまがひ をふのさき はなちりまがひ

22 渚には 葦鴨騒き なぎさには あしがもさわき

23 さざれ波 立ちても居ても さざれなみ たちてもゐても

24 漕ぎ廻り 見れども飽かず こぎめぐり みれどもあかず

25 秋さらば 黄葉の時に あきさらば もみちのときに

26 春さらば 花の盛りに はるさらば はなのさかりに

27 かもかくも 君がまにまと かもかくも きみがまにまと

28 かくしこそ 見も明らめめ 絶ゆる日あらめや かくしてこそ みもあきらめめ たゆるひあらめや

意味:

1 風で波のように揺れる藤の花は 咲いて散ってしまった

2 卯の花は 今が盛りだ

3 裾野を長く引く 山にも野にも

4 ホトトギスの 鳴く声が響けば

5 草が風になびいて 心もうちひしがれて

6 そのことが 心恋しいと

7 気の合う友達と 一緒に馬に乗って

8 連れ立って 出かけて見れば

9 射水川の 河口の洲にいる鳥は

10 朝なぎには 干潟で餌を取り

11 潮が満ちてくると 相手を呼び交わす

12 美しさに心ひかれつつ それを見ながら過ぎて行く

13 渋谿の 荒礒の崎では

14 沖の波で 寄せて来る美しい海藻

15 片方の糸だけにひねりをかけて 髪飾りをつくり

16 妻のために 手に巻いて持って

17 心も神妙になるような 布勢の湖に

18 海人の船に 左右そろった櫂 (かい) をたくさん取り付けて

19 真っ白な 袖を振り返し

20 みんなでかけ声をかけて 漕いで行くと

21 乎布の崎には 花が散り乱れ

22 渚には 葦鴨が騒き

23 細かく何度も 立ったり座ったりしながら

24 漕ぎ巡り いくら見ても見飽きることもなく

25 秋になれば 紅葉の時に

26 春になれば 花の盛りに

27 どんな時でも 君のお伴として

28 このようにして 景色を見て心を晴らそう この楽しみが絶える日などないでしょう

作者:

大伴宿禰池主(おおとものすくねいけぬし)、奈良時代の歌人、官人、天平10年(738年)従七位下、大伴家持との関係が深かったと思われる。この歌には、敬みて布勢の水海に遊覧する腑に和ふる一首(布勢の湖を遊覧させて頂いたことに応える一首)というタイトルが付いている。布勢の湖とは、富山県氷見市氷見駅の南西4Kmほどのところにあった湖だという。大伴家持は、746年かた751年まで越中の国守として氷見市の隣の高岡市に住んで、布勢水海を愛し友達と舟遊びをしていたという。

第17巻4011

1 大君の 遠の朝廷ぞ おおきみの とほのみかどぞ

2 み雪降る 越と名に追へる みゆきふる こしとなにおへる

3 天離る 鄙にしあれば あまざかる ひなにしあれば

4 山高み 川とほしろし やまだかみ かはとほしろし

5 野を広み 草こそ茂き のをひろみ くさこそしげき

6 鮎走る 夏の盛りと あゆはしる なつのさかりと

7 島つ鳥 鵜養が伴は しまつとり うかひがともは

8 行く川の 清き瀬ごとに ゆくかはの きよきせごとに

9 篝さし なづさひ上る かがりさし なづさひのぼる

10 露霜の 秋に至れば つゆしもの あきにいたれば

11 野も多に 鳥すだけりと のもさはに とりすだけりと

12 大夫の 友誘ひて ますらをの ともいざなひて

13 鷹はしも あまたあれども たかはしも あまたあれども

14 矢形尾の 我が大黒に やかたをの あがおほぐろに

15 白塗の 鈴取り付けて しらぬりの すずとりつけて

16 朝猟に 五百つ鳥立て あさがりに いほつとりたて

17 夕猟に 千鳥踏み立て ゆふがりに ちとりふみたて

18 追ふ毎に 許すことなく おふごとに ゆるすことなく

19 手放れも をちもかやすき たばなれも をちもかやすき

20 これをおきて またはありがたし これをおきて またはありがたし

21 さ慣らへる 鷹はなけむと さならへる たかはなけむと

22 心には 思ひほこりて こころには おもひほこりて

23 笑まひつつ 渡る間に ゑまひつつ わたるあひだに

24 狂れたる 醜つ翁の たぶれたる しこつおきなの

25 言だにも 吾れには告げず ことだにも あれにはつげず

26 との曇り 雨の降る日を とのくもり あめのふるひを

27 鳥猟すと 名のみを告りて とがりすと なのみをのりて

28 三島野を そがひに見つつ みしまのを そがひにみつつ

29 二上の 山飛び越えて ふたがみの やまとびこえて

30 雲隠り 翔り去にきと くもがくり かけりいにきと

31 帰り来て しはぶれ告ぐれ かえりきて しはぶるつぐれ

32 招くよしの そこになければ をくよしの そこになければ

33 言ふすべの たどきを知らに いふすべの たどきをしらに

34 心には 火さへ燃えつつ こころには ひさえもえつつ

35 思ひ恋ひ 息づきあまり おもひこひ いきづきあまり

36 けだしくも 逢ふことありやと けだしくも あふことありやと

37 あしひきの をてもこのもに あしひきの をてもこのもに

38 鳥網張り 守部を据ゑて となみはり もりへをすゑて

39 ちはやぶる 神の社に ちはやぶる かみのやしろに

40 照る鏡 倭文に取り添へ てるかがみ しつにとりそへ

41 祈ひ祷みて 我が待つ時に こひのみて あがまつときに

42 娘子らが 夢に告ぐらく をとめらが いめにつぐらく

43 汝が恋ふる その秀つ鷹は ながこふる そのほつたかは

44 麻都太江の 浜行き暮らし まつだえの はまゆきくらし

45 つなし捕る 氷見の江過ぎ つなしとる ひみのえすぎて

46 多古の島 飛びた廻り たこのしま ひみのえすぎて

47 葦鴨の すだく古江に あしがもの すだくふるえに

48 一昨日も 昨日もありつ をとつひも きのふもありつ

49 近くあらば いま二日だみ ちかくあらば いまふつかだみ

50 遠くあらば 七日のをちは とおくあらば なぬかのをちは

51 過ぎめやも 来なむ我が背子 すぎめやも きなむわがせこ

52 ねもころに な恋ひそよとぞ いまに告げつる ねもころに なこひそよとぞ いまにつげつる

意味:

1 天皇の お治めになる遠い政庁に

2 美しい雪が降る 越という字が名前についている

3 空遠く離れた ひなびた土地であるので

4 山は高く 川は雄大だ

5 野は広く 草は生い茂る

6 鮎が走る 夏の盛りには

7 島の鳥で 鵜飼いをする人は

8 流れ行く川の 清き瀬ごとに

9 篝火を灯して 水に浮かび漂いながら上って行く

10 露霜の 秋になると

11 野でたくさん 鳥が集まってぎやかに鳴く

12 官人たちが 友を誘って

13 鷹は たくさんいるけれど

14 矢の形をした尾の 私の大黒に (注釈,大黒は、蒼鷹(羽毛が青色を帯びている鷹)の愛称である。)

15 白塗りの 鈴を取り付けて

16 朝猟に 五百羽もの鳥を追い立て

17 夕猟に 千羽もの鳥を踏み立て

18 追う毎に 取り逃がすことなく

19 手から飛び立って 戻ってくるのも容易な鷹は

20 この大黒をおいて 他にはない

21 それほどの手慣れた 鷹はないと

22 心では 誇りに思い

23 笑みを浮かべつつ 過ごしていたある日

24 狂った おいぼれ老人が

25 一言も 私には告げずに

26 空が一面に曇って 雨の降る日だというのに

27 鳥猟をすると それだけを告げて(大黒を勝手に連れ出してしまった)

28 (大黒が)三島野を 背後に見つつ

29 二上山を 飛び越えて

30 雲に隠れて見えなくなり 空中を飛び去ってしまいましたと

31 帰って来て せき込みながら告げた

32 だが、(大黒を)招き寄せる 手段が分からないので

33 指示する方法の 手立ても分からず

34 心の中では 火さえ燃えている

35 恋しく思い 息を止めているのに耐えきれず

36 おそらく (大黒に)逢うこともあろうかと

37 すそを長く引く 山のあちこちに

38 鳥網を張って 番人を置いて

39 霊威が強く効果の大きい 神の社に

40 輝く鏡を 青・赤などの縞を織り出した古代の布に取り添えて

41 願をかけて 私が待っていたところ

42 乙女が 夢に現れて告げる

43 汝が恋いている その素晴らしい鷹は

44 麻都太江(渋谿から氷見にかけての海岸)の 浜へ行って一日中飛んで暮らして

45 つなし(コノシロ、握り寿司のこはだ)を捕った 氷見の江を過ぎて

46 多古の島(布勢の海の東南部にあった島)を 飛び回り

47 葦鴨の 群がり集まる古江に

48 一昨日も 昨日もいました

49 早ければ いま二日ほど

50 遅ければ 七日以上

51 過ぎることはないでしょう きっと帰って来ますよあなた

52 そんなに心を込めて 恋いさないでと 現実のように告げました

作者:

大伴宿禰家持(おおとものすくねやかもち)この歌には、逃げた鷹を思いて夢見、喜びて作る歌というタイトルがついている。この歌の後ろには、この歌の本当の状況が説明されている。それによると概略は次の通りです。射水郡の古江村にして蒼鷹を取獲った。姿は美麗しく、雉を鷙ることに秀れている。ここに養吏の山田史君麻呂(やまだのふひときみまろ)は調教時期を誤ると鷹は空高く飛んでしまい回収することができなくなった。そこで網を張って回収することを考え神に願をかけた。すると娘子が現「鷹が回収できるのはそれほど時間がかかりません」と告げた。そこで恨みを忘れて歌を作って待つことにした。というものですが、回収できたかどうかは分かりません。

第20巻4360

1 皇祖の 遠き御代にも すめろきの とほきみよにも

2 押し照る 難波の国に おしてる なにはのくにに

3 天の下 知らしめしきと あめのした しらしめしきと

4 今の緒に 絶えず言ひつつ いまのをに たえずいひつつ

5 かけまくも あやに畏し かけまくも あやにかしこし

6 神ながら 我ご大君の かむながら わごおほきみの

7 うち靡く 春の初めは うちなびく はるのはじめは

8 八千種に 花咲きにほひ やちくさに はなさきにほひ

9 山見れば 見の羨しく やまみれば みのともしく

10 川見れば 見のさやけく かはみれば みのさやけく

11 ものごとに 栄ゆる時と ものごとに さかゆるときと

12 見したまひ 明らめたまひ めしたまひ あきらめたまひ

13 敷きませる 難波の宮は しきませる なにはのみやは

14 きこし食す 四方の国より きこしをす よものくにより

15 奉る 御調の船は たてまつる みつきのふねは

16 堀江より 水脈引きしつつ ほりえより みをびきしつつ

17 朝なぎに 楫引き上り あさなぎに かぢひきのぼり

18 夕潮に 棹さし下り ゆふしほに さをさしくだり

19 あぢ群の 騒き競ひて あぢむらの さわききほひて

20 浜に出でて 海原見れば はまにいでて うなはらみれば

21 白波の 八重をるが上に しらなみの やへをるがうへに

22 海人小船 はららに浮きて あまをぶね はららにうきて

23 大御食に 仕へまつると おほみけに つかへまつると

24 をちこちに 漁り釣りけり をちこちに いざりつりけり

25 そきだくも おぎろなきかも そきだくも おぎろなきかも

26 こきばくも ゆたけきかも こきばくも ゆたけきかも

27 ここ見れば うべし神代ゆ 始めけらしも ここみれば うべしかむよゆ はじめけらしも

意味:

1 天皇の先祖の 遠い太平の世にも

2 一面に照り光る 難波の国で

3 この世の中を お治めになり

4 今の物事の始まりを 言い伝える

5 言葉に出して言うことも たいへん恐れ多いです

6 神であられる 吾が天皇

7 草木がなびく 春の初めは

8 たくさんの種類の 花が咲き匂い

9 山見れば 景色に心ひかれる

10 川見れば 景色は清らか

11 もろもろの物や事柄の 栄える時を

12 ご覧になり 物事の理由を明らかになさる

13 一面に広がる 難波の宮を

14 お治めになる 各方面の国より

15 朝廷に献上する 品々(税)の船は

16 人工の水路を 航路指示標(澪)に従って進む

17 朝なぎには 楫を引き上げ

18 夕方の満潮には 楫をさし下す

19 トモエガモの群れが 騒ぎ競う

20 浜に出て 海原を見れば

21 白波が 幾重にも寄せては返すその上に

22 あまの小舟が ばらばらに浮かぶ

23 天皇の食事に 奉仕するために

24 あちらこちらで 漁や釣りをする

25 非常に 豊かなことだ

25 はなはだしく おおらかなことだ

27 このことを見れば なるほど神代から 天皇の世が始まったというのも確からしい

作者:

兵部少輔大伴宿禰家持(ひょうぶしょうゆうおおとものすくねやかもち)ここでの家持には、兵部少輔という役職名が付いている。兵部少輔は、今でいう防衛省のように国防を司る組織の兵部省の順位で3番目程度の役職である。兵部省は当時、防人が所属していた。この歌には、「私(ひそ)かなる拙懐(せつくわい)を陳(の)ぶる」というタイトルが付いている。ここで拙懐の意味は「つたない私の思い」ですので、全体の意味は「密かなるつたないおろかな私の思いを述べる」となる。よって、防人の苦しい事情を考えれば、天皇や国をこのように褒めたたえるのはおろかなことだが、私の兵部少輔という立場からすると、どうしようもないことだと苦しい胸の内をタイトルに込めて述べているのだ。この歌の少し前の4331-4336では防人の気持ちを歌にしている。

第20巻4494

水鳥の 鴨の羽の色の 青馬を 今日見る人は 限りなしといふ

みづとりの かものはのいろの あをうまを けふみるひとは かぎりなしといふ

意味:

水鳥の 鴨の羽の色の 青い馬を 今日見る人の寿命は 限りないと言われます

作者:

大伴宿禰家持(おおとものすくねやかもち)この歌は、宮中の年中行事で陰暦正月7日に官馬を紫宸殿の庭に引き出し天覧の後、宴会を行う時に発表するために大伴家持が事前に作ったものですが、別件で6日に宴会のみ行われてしまったので、この歌は発表できなかった。というものです。鴨の羽の青とは、カルガモの羽の青で下の写真の色と思われるが、いつもは羽の下に入っているので見にくいので、これを見た人の寿命は長いと歌っています。